かつて十勝には、地元でしっかりと根を張って生きながら、素晴らしい作品を生み出している画家がいました。「画家である、農民である」と自らを表した神田日勝です。最近では、NHK連続テレビ小説の登場人物のモチーフとなったこともあり、そこから名前を知った人も多いかもしれません。彼の生きた鹿追町にある『神田日勝記念美術館』で、その足跡を辿ってみましょう。

神田日勝は昭和12年、東京都は練馬で生まれました。彼が8歳になる昭和20年、東京大空襲の戦火を逃れ、家族で十勝に入植します。幼い頃から絵が好きで、入学した鹿追中学校では美術部を創設したほどでした。

「結局、どういう作品が生まれるかは、どういう生き方をするかにかかっている」と、生前に述べていたという日勝。その言葉通り、開拓営農のかたわら制作された作品の数々に、独自のリアリズムが息づいています。

生活は苦しく、画材もままならないという中、日勝はベニヤ板にペインティング・ナイフを使って描いていきました。初期の作品を見ると、色も少なく、満足に絵の具も買い揃えられない状況だったことが分かります。

20代前半はそんな困窮した日々を送っていましたが、美術展などで入賞を重ね、少しずつ絵が評価されるようになり、少しずつ絵の具も買えるようになっていきました。すると、これまでの作風とはまったく異なり、目の覚めるような色鮮やかでポップな絵を次々と生み出すようになっていったのです。まるで、眠っていた種が一気に開花したかのようでした。

30歳を越えた昭和43年頃からは、カラフルな色遣いはそのままに、生命というもの、生きることへの情熱というものを作品に投影させていきます。十勝の大地に踏ん張って生きる日勝ならではの、一筆一筆に強い力が宿っているような絵を目の前にすると、ハッと息を呑まずにいられません。

若くして全道展会員となり、数々の美術展に出品し、めざましい活躍が期待されていましたが、昭和45年の春から体調不良が続き、入院加療も功を奏さず、同年8月25日腎盂炎による敗血症で逝去します。まだ32歳という若さでした。

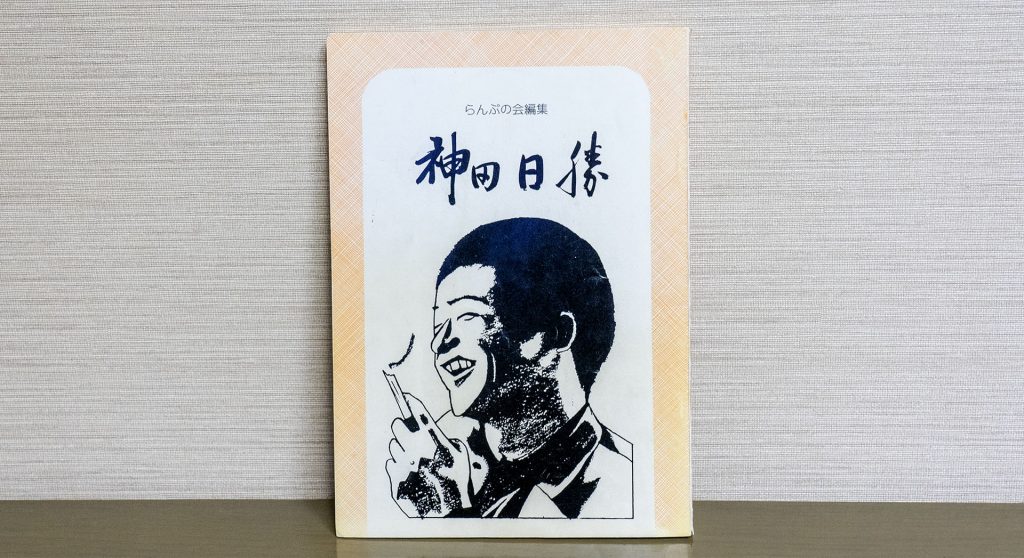

亡くなってからも、翌昭和46年には東京で、昭和47年には鹿追町でそれぞれ遺作展が開催されるなど、その若すぎる死が惜しまれました。昭和53年には、地元の若者で組織する「らんぷの会」が、神田日勝の功績を広めようと、小冊子(評伝「神田日勝」)を制作して各方面に配って歩きました。

日勝の作品に惚れ込んだ人々の情熱が、とうとう鹿追町を動かします。平成2年に建設準備委員会が発足し、平成5年に神田日勝記念美術館が完成したのです。

さて、絵の具が買えるようになってから、爆発したように鮮やかな色合いの絵を生み出していた日勝ですが、亡くなる前には、また作風が変化していたといいます。それは、未完となった遺作を見るとよく分かります。

ベニヤ板に、半身だけが描かれた黒い馬。まるで初期作品のような、色数の少ない絵。日勝は、色とりどりの世界を経て、再びモノクロームの世界へと回帰しようとしていたのでしょうか。しかし近づいてさらによく見てみると、また別のものが見えてきます。

なんと黒は単純な黒一色ではなく、そこにはたくさんの色が存在しているのです。これこそまさに、32歳の日勝が辿り着いていた境地。もし生きていれば、ここからどんな世界を構築していったのか、思いを馳せずにはいられません。

普段あまり絵画を見る機会がない人も、神田日勝という名を知らない人も、鹿追町を訪れたならぜひこの神田日勝記念美術館にも足を運ぶことをおすすめします。十勝という場所だからこそ生まれたひとりの画家の、熱く切実なまでの情熱は、きっと誰の胸にも届くはずです。

(※写真に写っている立体作品は、取材時に開催されていた吉田傑さんによるダンボール・アートです)